В голове Николая Алексеевича Бахметева роились проекты. Был он человек непоседливый, прожектер, но обладал при этом хорошей смекалкой и деловой хваткой — сочетание довольно редкое, тем более в русском помещике. Владел он хорошими угодьями в Пензенской губернии, имел дом в Москве, два винокуренных завода. А кроме того еще два стекольных завода и один хрустальный — гордость фамилии. Заведен он был в конце царствования Елизаветы, поднялся при Екатерине II, был затем разгромлен и сожжен Пугачевым, а потом опять отстроен и работал еще лучше прежнего… И сейчас всю ставку делал Николай Алексеевич на развитие этого завода. Здесь были лучшие мастера, да и имение рядом, завод всегда под присмотром, работают свои же крепостные крестьяне… Но популярен стал английский хрусталь. Везут его за три моря и продают не так чтобы уж очень дешево, а вот поди ж ты! — берут его во всех домах, на русские вещи из прозрачного и молочного стекла с росписью и смотреть не хотят — не модны!

В голове Николая Алексеевича Бахметева роились проекты. Был он человек непоседливый, прожектер, но обладал при этом хорошей смекалкой и деловой хваткой — сочетание довольно редкое, тем более в русском помещике. Владел он хорошими угодьями в Пензенской губернии, имел дом в Москве, два винокуренных завода. А кроме того еще два стекольных завода и один хрустальный — гордость фамилии. Заведен он был в конце царствования Елизаветы, поднялся при Екатерине II, был затем разгромлен и сожжен Пугачевым, а потом опять отстроен и работал еще лучше прежнего… И сейчас всю ставку делал Николай Алексеевич на развитие этого завода. Здесь были лучшие мастера, да и имение рядом, завод всегда под присмотром, работают свои же крепостные крестьяне… Но популярен стал английский хрусталь. Везут его за три моря и продают не так чтобы уж очень дешево, а вот поди ж ты! — берут его во всех домах, на русские вещи из прозрачного и молочного стекла с росписью и смотреть не хотят — не модны!

А, может, попробовать добиться указа о запрещении ввоза заграничного стекла и хрусталя, чтобы помочь развиваться своим фабрикам. Неужто не сумеем мы делать стекло не хуже английского? На заводе-то Николая Алексеевича наверняка смогут! Ведь такого хрусталя и таких мастеров, как у него, нет даже на самом императорском заводе!

Написать прошение министру внутренних дел графу Кочубею, показать лучшие образцы… Заодно, конечно, Федору Петровичу Лубяновскому написать, да и подарок послать — он там в Петербурге у всех свой человек, сможет замолвить слово кому нужно. Надо только хрусталь для показа в столице получше приготовить. Но этим заняться есть кому — мастеру Александре. Это был первый мастер завода. Бахметев даже как-то стеснялся звать его Санькой или Сашкой, как других мастеров и работных. Но и по отчеству не называл, а просто полным именем и почему-то на женский манер — Александра. Он все умел — и рисунки делать, и резьбу класть, и гравировать медным колесиком. Мог сам и выдувать, нить венецианскую тянуть и всякие даже фокусы делать. Потому и звали его остальные «круглым мастером» — все знал, не было у стекла от него тайн. И отец его был такой же, и дед. Потому и фамилию им дали «Вершинины». Не просто, как других, называли по батьке — Петров да Сидоров, а была своя фамилия, как у господ.

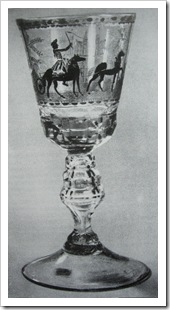

Александру Вершинину и было повелено сделать разных образцов стекла — и на английский манер хрусталь с гранью, и на венецианский, и на старый богемский с гравировкой, хотя он уже теперь вроде и совсем не моден. Ну и своих каких-нибудь там кунстштюков чтобы знали наших, видели, что мы умеем… Задание такое не было для Вершинина новостью. Не раз он уже изготовлял для подарков и для подношения разным вельможам, или просто на продажу по очень высоким ценам вещи необычные и качества непревзойденного. Особенно любил мастер роспись на стекле. Рисовал эмалевыми красками и золотом целые картины. Хозяин даже разрешал ему некоторые вещи подписывать своим именем. Александр по воле отца выучился у приходского священника грамоте и счету. А рисовать он и сам умел — талант был от рождения. И выводил Александр под картинками своими на молочного стекла стаканах подписи: «Вид аглицкого короля двор», «Вид именитаго господина. Посется скот на горах», «Вид на стакане—лантшафт сотворение мира по греческим хронографам».

Но теперь понятно было Вершинину, что от него требуется что-то исключительное. Несколько дней он думал. Работал в это время как заведенная машина, почти не замечая дела: раздавал другим мастерам и стеклодувам задания, иногда подправлял кое-что, заходил часто в образцовую. Это был своего рода заводской музейчик, где стояли на полках лучшие русские и некоторые иностранные образцы стекла. Смотрел мастер на свои и чужие вещи, думал. Наконец, как-то ночью, когда ворочался с боку на бок, осенило — сделаю рисунок из бумаги! С утра засел за работу. Недели две колдовал. К Николаю Алексеевичу приходил в контору:

Но теперь понятно было Вершинину, что от него требуется что-то исключительное. Несколько дней он думал. Работал в это время как заведенная машина, почти не замечая дела: раздавал другим мастерам и стеклодувам задания, иногда подправлял кое-что, заходил часто в образцовую. Это был своего рода заводской музейчик, где стояли на полках лучшие русские и некоторые иностранные образцы стекла. Смотрел мастер на свои и чужие вещи, думал. Наконец, как-то ночью, когда ворочался с боку на бок, осенило — сделаю рисунок из бумаги! С утра засел за работу. Недели две колдовал. К Николаю Алексеевичу приходил в контору:

— Ваше благородие! Николай Алексеевич! Принесите бумажки цветной тонкой, в какую конфекты заворачивают и фонари к елкам на Рождество клеят. Нужно очень. Такую вещь сделаю — всех удивлю! Бахметев был этим не очень доволен.

— Ты, Александра, штукарством своим не увлекайся. Главное — чтоб хрусталь был хорош, чтоб в английском вкусе нарезан был, а видом — оного лучше! Однако на следующий день бумагу принес. Выдувал первый мастер большие и малые стаканы. Студил их, обжигал, закаливал. Подгонял друг к другу каким-то ему лишь ведомым способом. А потом раздал всем работу на несколько дней и засел у себя дома. Через неделю появился он утром спозаранку на заводе, когда еще ночные истопники-стекловары не ушли. Опять что-то поколдовал со своими стаканами у огня, пошел потом в живописную мастерскую, поработал жидким золотом, закрепил его огнем и поставил свои изделия остывать. Ушел на это почти весь день допоздна. А на следующее утро Вершинин, зайдя на завод, обернул стаканы чистой холстиной и отправился к Бахметеву.

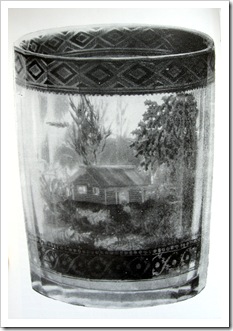

На сей раз уже и привыкший к фокусам мастера Николай Алексеевич ахнул — перед ним стояли прозрачные хрустальные стаканы, а в толще стекла была выложена из цветной бумаги, кусочков соломы и мха картина: зеленый тенистый усадебный парк с мраморным фонтаном, вода из которого стекает в чашу. В парке гуляет общество — военный в камзоле и треуголке, дамы, дородный помещик, слуги, тут же бежит и крохотная собачонка… И все это — в толще стекла, которое выдувается в расплавленном, огненном состоянии! Да как же это?

Бахметев, впрочем, как человек уже довольно в производстве стекла понаторевший и с фокусами Вершинина знакомый, скоро разгадал секрет.

Сделаны были два стакана, хорошо пригнанные друг к другу, — наружный и внутренний.  На внутреннем стакане был выложен рисунок из мха и бумаги, а затем он был вставлен в наружный. Благодаря идеальной прозрачности хрустального стекла двойные стенки стакана не воспринимались глазом. Вверху, где края внутреннего и наружного стаканов были спаяны, шел глухой золотой узор. Внизу же, где донышки обоих стаканов соприкасались и на просвет была видна линия этого соприкосновения, тоже по наружному краю шел золотой узор и надпись «Работал Александр Вершинен». В окончании фамилии была ошибка, но на такие пустяки тогда внимания не обращали.

На внутреннем стакане был выложен рисунок из мха и бумаги, а затем он был вставлен в наружный. Благодаря идеальной прозрачности хрустального стекла двойные стенки стакана не воспринимались глазом. Вверху, где края внутреннего и наружного стаканов были спаяны, шел глухой золотой узор. Внизу же, где донышки обоих стаканов соприкасались и на просвет была видна линия этого соприкосновения, тоже по наружному краю шел золотой узор и надпись «Работал Александр Вершинен». В окончании фамилии была ошибка, но на такие пустяки тогда внимания не обращали.

Фокус, как видим, был простой, но сработано чисто и впечатление получалось очень сильное — внутри стекла и вдруг мох и соломка!

Когда подоспели и другие вещи — графины с алмазной гранью на английский манер, кубки с венецианской нитью, стаканы с тонко гравированным царским вензелем— Бахметев с письмом на имя графа Кочубея отправил все это в августе 1805 года в Петербург своему доброму знакомому, земляку Федору Петровичу Лубяновскому, который, как известно, в столице был со всеми на короткой ноге, почему и дослужился потом до сенатора и стал Пензенским губернатором. Так стаканы Вершинина поехали в Петербург.

Быстрый ход дела был обеспечен подарками Лубяновскому и несколькими хрустальными презентами самому графу Виктору Павловичу Кочубею. И уже в середине сентября граф внес в «Комитет о рассмотрении тарифа» предложение запретить ввоз английского хрусталя. Но Комитет, осмотрев представленные бахметевским заводом образцы и вдоволь налюбовавшись вершининскими работами, предложение такое все же отклонил, мотивируя тем, что своих стекольных и хрустальных заводов мало.

Были тут и более глубокие причины. К исходу 1805 года становилась все яснее неизбежность войны с Наполеоном. А в этом случае не следовало раздражать потенциальных союзников, англичан, такой в общем-то для России незначительной мерой, как прекращение ввоза хрусталя. Это в какой-то мере означало бы, что Россия присоединилась к торговой блокаде Англии, установленной Наполеоном. А поскольку конфликт с французским императором из-за Пруссии все усугублялся и война была на носу (она и началась действительно в 1806 году), осложнять отношения с Англией не следовало. Поэтому, несмотря на ходатайство Кочубея, Комитет его предложение отклонил, решив, однако, несколько повысить пошлину на ввозимый хрусталь и установить ее таковой, «чтобы не было подрыва нашему стеклу».

Лубяновский же писал, что граф Кочубей стекло нашел превосходным и, будучи раздосадован отклонением своей просьбы Тарифным комитетом, хочет представить присланное стекло государю императору Александру I, если только, конечно, будет о том просьба со стороны Бахметева.

Николай Алексеевич в ответ на такое сообщение тотчас же написал графу нижайшую просьбу не оставить его своей милостью.

Бахметев ликовал. Далее все должно было, как казалось ему, идти как по маслу. За качество своих вещей был он спокоен — такого первого мастера, как Вершинин, ни у кого не было. И действительно — в марте 1806 года Александр I увидел вершининский стакан и был восхищен тонкостью и мастерством работы. Тут же составили и указ обер-гофмаршалу двора графу Николаю Александровичу Толстому: «..в поощрение господина Бахметева к усовершенствованию его завода заказать на фабрике разные стеклянные вещи». А 19 апреля граф Виктор Павлович Кочубей писал Бахнетеву, что его величество «рассматривал представленные вами образцы стекла, на Пензенской фабрике выделываемого, в знак отличного благоволения своего к попечению вашему о усовершенствовании сего заведения высочайше изволил пожаловать Вам, милостивый государь мой препровождаемый при сем подарок, который доставляя Вам, честь имею (быть с совершенным почтением, Граф Кочубей».

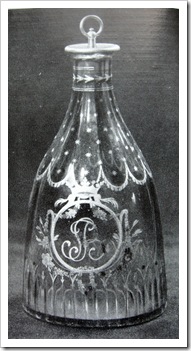

Тут же вскоре за подарком пришел и заказ от обер-гофмаршала Толстого — изготовить хрусталя для императорских приемов «на 70 кувертов».  Однако это несколько нарушило замыслы Бахметева. Из газет и писем Лубяновского он знал, что еще в начале 1805 года был учрежден особый «Капитал на поощрение промышленности». И тотчас же, как только понял, что с запретительным тарифом сорвалось и конкурировать с англичанами все равно придется, решил просить у Правительственного Комитета, распоряжающегося этим капиталом, ссуду в 100 000 рублей на «размножение» своего завода. Пока что все шло ему на руку — и то, что министр граф Кочубей, имевший касательство и к этому Комитету, смотрел его стекло, и то, что сам царь его похвалил… Он тотчас же и решил послать прошение о ссуде. Но теперь дело несколько осложнялось. Ясно было, что подавать такое прошение, не выполнив царского заказа, просто невозможно. Необходимо было как можно скорее поставить ко двору эти 70 кувертов. Бахметев совсем загонял мастера Александра — торопил с заказом. Тут уж хрусталь должен быть без всяких фокусов, но по красоте, блеску и прозрачности отменный, а по форме вещей и по рисунку гранения напоминать английский, но опять же быть оного лучше и достойнее. Каких только ни рисовал и ни выдумывал Вершинин графинов и бокалов — Бахметеву все было не то, все хотелось чего-то еще более оригинального и вместе с тем достаточно простого и строгого. Наконец остановились на чуть пузатых, с плавной линией силуэта графинах, несколько напоминающих изящную каплю. Пробку выбрали притертую грибком. Все тулово нарезано узором «камни», напоминающим огранку бриллиантов и наиболее выявляющим искрящуюся, сверкающую природу хрусталя. Графинов было два типа и к каждому наборы рюмок и бокалов. Весь заказ — около тысячи предметов.

Однако это несколько нарушило замыслы Бахметева. Из газет и писем Лубяновского он знал, что еще в начале 1805 года был учрежден особый «Капитал на поощрение промышленности». И тотчас же, как только понял, что с запретительным тарифом сорвалось и конкурировать с англичанами все равно придется, решил просить у Правительственного Комитета, распоряжающегося этим капиталом, ссуду в 100 000 рублей на «размножение» своего завода. Пока что все шло ему на руку — и то, что министр граф Кочубей, имевший касательство и к этому Комитету, смотрел его стекло, и то, что сам царь его похвалил… Он тотчас же и решил послать прошение о ссуде. Но теперь дело несколько осложнялось. Ясно было, что подавать такое прошение, не выполнив царского заказа, просто невозможно. Необходимо было как можно скорее поставить ко двору эти 70 кувертов. Бахметев совсем загонял мастера Александра — торопил с заказом. Тут уж хрусталь должен быть без всяких фокусов, но по красоте, блеску и прозрачности отменный, а по форме вещей и по рисунку гранения напоминать английский, но опять же быть оного лучше и достойнее. Каких только ни рисовал и ни выдумывал Вершинин графинов и бокалов — Бахметеву все было не то, все хотелось чего-то еще более оригинального и вместе с тем достаточно простого и строгого. Наконец остановились на чуть пузатых, с плавной линией силуэта графинах, несколько напоминающих изящную каплю. Пробку выбрали притертую грибком. Все тулово нарезано узором «камни», напоминающим огранку бриллиантов и наиболее выявляющим искрящуюся, сверкающую природу хрусталя. Графинов было два типа и к каждому наборы рюмок и бокалов. Весь заказ — около тысячи предметов.

С отобранных Бахметевым образцов сделали по нескольку деревянных форм — вещи должны были быть одинаковыми, поэтому выдувать надлежало в формы. А деревянная форма, несмотря на различные смазки, быстро «разгорается», то есть обугливается внутри от соприкосновения с горячим стеклом, и поэтому более 30—40 выдувок из формы не делали, да и то уже последние вещи слабо походили на первый образец. Для царского же стола вообще решили делать не более 10 выдувок в форму. Значит форм нужно было много. Столяры едва успевали их готовить. А главное еще — чистота хрусталя. Свинцовый сурик нужен отменный, песок чистейший, зола. Пережигали свинец на сурик. Травились работные от свинцового яда, болели, чахли… Наконец к рождеству, после почти полугода работы, все 70 кувертов посуды были приняты Бахметевым от Вершинина, осмотрены и тщательно упакованы. Больше чем на полгода задержались из-за этого хлопоты о стотысячной ссуде. А как-то теперь повернется? Война с Наполеоном уже бушевала вовсю. К английским вещам симпатии возрастали, в том числе и к хрусталю. Александр I выезжал на театр военных действий. Не до стекла было сейчас императору…

Сомнения одолевали Николая Алексеевича. Самому ли ехать в Петербург? Послать ли кого-нибудь? Самому ехать — неизвестно, в столице ли будет царь. Просить ли высочайшей аудиенции? Понравится ли хрусталь? А ну как и смотреть не станет? Тогда не только на ссуду — на возврат денег, потраченных для изготовления этих 70 наборов, и то рассчитывать нечего… Терзался Николай Алексеевич и в конце концов решил не ехать. Велел позвать Вершинина.

— Лександра! Собирайся. Вместе с Афонькой Герасимовым поедешь в Петербург — стекло повезешь. Сейчас через контору пойдешь — писаря Сидорку кликни, чтоб сей минут пришел в кабинет.

Под диктовку Бахметева было заготовлено письмо гофмаршалу Толстому:

«Милостивый государь, граф Николай Александрович!  По данному от Вашего Сиятельства реестру для сделания на фабрике моей хрустальных вещей для употребления при Высочайшем дворе, употребил я всевозможное старание на исполнение со тщательностью сего препоручения, дабы отечественное производство ни в чем не уступало в сем роде искусства иностранному. Успел ли в том? — сие передаю на благорассмотрение Вашего сиятельства. При сем поспешаю оную стеклянную посуду с фабрики отправить и с реестром цены каждой вещи, всепокорнейше прося благоволить приказать оную принять и следуемую сумму отправленному со оной мастеру Александру Вершинину приказать же выдать. Имею честь прибыть с отличнейшим моим почтением и таковою преданностью навсегда, милостивый государь, Вашего сиятельства покорный слуга поручик Бахметев».

По данному от Вашего Сиятельства реестру для сделания на фабрике моей хрустальных вещей для употребления при Высочайшем дворе, употребил я всевозможное старание на исполнение со тщательностью сего препоручения, дабы отечественное производство ни в чем не уступало в сем роде искусства иностранному. Успел ли в том? — сие передаю на благорассмотрение Вашего сиятельства. При сем поспешаю оную стеклянную посуду с фабрики отправить и с реестром цены каждой вещи, всепокорнейше прося благоволить приказать оную принять и следуемую сумму отправленному со оной мастеру Александру Вершинину приказать же выдать. Имею честь прибыть с отличнейшим моим почтением и таковою преданностью навсегда, милостивый государь, Вашего сиятельства покорный слуга поручик Бахметев».

Но добраться до Толстого крепостному будет нелегко, несмотря на помощь Лубяновского. Поэтому Бахметев заготовил еще одно письмо — вельможе В. А. Пашкову. Он просил помочь первому мастеру его фабрики Вершинину и писал так: «Всепокорнейше прошу Ваше Превосходительство не оставить сего посланного своим покровительством и дать ему способ предстать перед Его Сиятельством и в чувствительнейшее мне одолжение не оставить своим ходатайством, чтобы оная посуда без замедления времени от него была принята и деньги, что за нее следует, были ему выданы…»

В тот же день послали нарочного в Пензу, в губернскую канцелярию, чтобы выправить подорожную мастерам до Петербурга. И еще через два дня ранним утром отправились Александр Вершинин, Афонасий Герасимов и возчик-проводник с тремя санными подводами на Саранск, оттуда на Рязань, Москву, Тверь и Петербург. Морозы стояли крепкие. Лошади заиндевели. Мастера редко присаживались на сани — больше бежали да шли рядом с конями — уж больно лютые стояли холода. Очень быстро ехать тоже нельзя было — груз требовал осторожности. Приезжали под вечер на постоялые дворы— и тут тоже беспокойство. Разбирать каждый раз поклажу не будешь, а оставлять на дворе вроде бы боязно — все-таки хрусталь для царя везут. А ну какой лихой человек позарится, или просто кто-либо запоздалый, въезжая, толкнет случайно оглоблей. Так и бегали ночью по очереди караулить. Пока до Москвы доехали, измучились совсем. Здесь, хотя Николай Алексеевич и велел не задерживаться, отдохнули денек, отоспались в людской при барском доме. Дом в Москве у Бахметева был деревянный, двухэтажный, на каменном фундаменте, с двором и службами. Жило здесь постоянно несколько слуг, стариков да старух, присматривавших за постройками и хозяйством.

Потом двинулись дальше на Петербург. Здесь дорога была получше, дворы постоялые почаще да и посолидней, народу много, скакали гонцы, шли солдаты — чувствовалось, что идет война.

Так добрались до столицы. Хорошо, что проводник с ними был, Вершинину самому нипочем бы не найти дома Лубяновского в незнакомом городе. Дальше Пензы, да Нижнего, да Макарьевской ярмарки он никогда и не ездил.

Когда приезжие пристроились, отошли от холода, поели щей господских горячих, позвали их к Федору Петровичу в кабинет и велели там подождать хозяина. Вершинин тихо ахнул. Чего здесь только не было — и столик зеленый малахитовый, и звери те же, что на набережной Невы, только малого размера и кованные из темной меди, и фигуры бронзовые — колесница, запряженная четверкой, в оной колеснице какой-то юноша прекрасный, стоя, коней погоняет, а в колесе сделан циферблат и стрелка время показывает… А в шкафике красного дерева фарфоровые тончайшие чашечки и вазы, и табакерки конвертом с писанным адресом: «Петербург. Его высокоблагородию Федору Петровичу Лубяновскому», и чубуки фарфоровые у трубок курительных…

Наконец, вышел к ним сам Федор Петрович, посмотрел письма и подарки хрустальные, похвалил работу, справился о здоровье Николая Алексеевича… Разговаривал спокойно, душевно. Вершинин осмелел, спросил:

Наконец, вышел к ним сам Федор Петрович, посмотрел письма и подарки хрустальные, похвалил работу, справился о здоровье Николая Алексеевича… Разговаривал спокойно, душевно. Вершинин осмелел, спросил:

— Ваше благородие, дозвольте, сделайте милость, у вас тут некие вещички списать на бумагу!

— То есть как это списать?

— А карандашиком на бумагу… А потом я те рисунки на стекле буду делать…

Вершинин покраснел и зашевелил неумело руками, Лубяновский улыбнулся.

— Ну списывай, коли охота…

На другой же день, когда Лубяновский уехал с письмами к Пашкову хлопотать об аудиенции, Вершинин купил из денег, что Бахметев дал на дорогу, бумаги и карандашей нюрнбергских. И далее все дни, когда был свободен от дел, работал в кабинете Лубяновского и даже на улице, если мороз был не очень силен. В доме у всех спрашивал — у слуг и у дворецкого, и у самого Федора Петровича — это что, а это для чего, а что за собаки с головами человечьими стоят на набережной, а почему у Адмиралтейства бабы каменные шар держат?

Дело, между тем, шло своим чередом. От Лубяновского — к Пашкову, от Пашкова — к Толстому передавались письма, подарки и поручения. От Толстого — распоряжение в дворцовую контору: хрусталь бахметьевский принять. Потом установлен он был в Зимнем дворце в одном из залов. И однажды утром, во время очередного доклада императору о делах российских и о положении на фронтах, Александру I был показан хрусталь. Император, обладавший хорошей памятью, вспомнил, как граф Кочубей ему того же заводчика стекло раньше показывал и хвалил, а на одном забавном стакане выложен был даже в стекле рисунок из бумаги и соломки. Царь спросил, тот ли мастер делал этот хрусталь или

другой?

— Он самый, ваше величество, Александр Вершинин, первый бахметевский мастер. Славу нашего хрусталя поддерживает и ни в чем английскому стеклу его работы уступают.

Император с этим мнением согласился. Стекло велел принять, деньги причитающиеся выплатить, заводчика и мастера его наградить. Заводчику можно пожаловать следующий чин или орден, а мастеру, раз он в крепостном состоянии, — подарок сделать. Похвалив хрусталь, император вернулся в кабинет. Далее все пошло обратным ходом: от Толстого — распоряжение в Придворную контору деньги выплатить и подарок мастеру выдать. От него же — записка к Пашкову, от Пашкова — к Лубяновскому, от Лубяновского — приказ мастеру явиться наутро в Придворную контору получать деньги и царский подарок.

А в Николо-Пестровке Бахметев не находил себе места. Как-то там в Петербурге примут его хрусталь? Да и доехали ли, довезли в целости?.. Наконец, в середине февраля пришло по почте письмо от Толстого. Обер-гофмаршал писал:

«Милостивый государь мой, Николай Алексеевич! Присланная с фабрики Вашей хрустальная посуда быв доставлена ко Двору во всей исправности. Уведомляю Вас что Его Императорское Величество, изъявя совершенное свое удовольствие, что в России отделка хрусталя доведена до такого совершенства, пожаловать соизволил мастеру Вершинину золотые часы. Впрочем, извещая, что следующие за оную деньги, согласно письму Вашему, выданы помянутому ж мастеру и что о нужной впредь к пополнению таковой же посуде не оставлю уведомить Вас в свое время, прошу о получении денег меня уведомить. С истинным почтением имею честь быть, милостивый государь мой, Ваш покорный слуга Николай Толстой».

Вскоре вернулись и мастера, привезли деньги, письма. Федор Петрович благодарил за подарки, ему присланные, сообщал, что он еще кое-что заказал мастеру Вершинину, жалел, что в бытность мастеров в Петербурге болен был граф Виктор Павлович Кочубей, а то бы он несомненно тоже Вершинина наградил и одарил и, может быть, даже лучше, чем царь… О Вершинине же он писал: «Мастер Ваш человек препочтенный. Любопытство его не знает никаких границ: все рассматривает, все хочет списывать и непраздно провел время в столице…» Далее шли советы о том, как ускорить дело с получением ссуды.

Вот как крепостной стекольный мастер получил полтора века назад от царя награду за свое искусство — золотые часы, вещь по тому времени весьма ценную. Сына своего Александр Вершинин смог уже определить в церковно-приходскую школу, и если сам он был первым мастером, то Алексей Александрович Вершинин был уже управляющим заводом и всем имением в Николо-Пестровке при Алексее Николаевиче Бахметеве, в честь которого и он был назван Алексеем. При дворе, конечно, скоро забыли о Вершинине. Сервиз, им изготовленный, называли по имени заводчика — Бахметевский. Но в сервизе этом мастеру удалось достигнуть такого совершенства, такой ясности и цельности форм, что он как бы опередил время. Им пользовались десятилетия, а если разбивалась какая-нибудь вещь, то заказывали такую же. Так, в 1814 и 1844 годах Управляющий императорским хрустальным заводом просил прислать из Придворной конторы образцы Бахметевского хрусталя, чтобы сделать по ним замену разбитым предметам. Поставлял во Дворец во второй половине XIX века «бахметевский» хрусталь и поставщик Куканов, заказывавший его непосредственно на заводе князя Оболенского, к которому в 1860-х годах перешло бывшее бахметевское заведение. Более ста лет возобновлялись отдельные предметы этого сервиза—настолько он был хорош…

Вот как крепостной стекольный мастер получил полтора века назад от царя награду за свое искусство — золотые часы, вещь по тому времени весьма ценную. Сына своего Александр Вершинин смог уже определить в церковно-приходскую школу, и если сам он был первым мастером, то Алексей Александрович Вершинин был уже управляющим заводом и всем имением в Николо-Пестровке при Алексее Николаевиче Бахметеве, в честь которого и он был назван Алексеем. При дворе, конечно, скоро забыли о Вершинине. Сервиз, им изготовленный, называли по имени заводчика — Бахметевский. Но в сервизе этом мастеру удалось достигнуть такого совершенства, такой ясности и цельности форм, что он как бы опередил время. Им пользовались десятилетия, а если разбивалась какая-нибудь вещь, то заказывали такую же. Так, в 1814 и 1844 годах Управляющий императорским хрустальным заводом просил прислать из Придворной конторы образцы Бахметевского хрусталя, чтобы сделать по ним замену разбитым предметам. Поставлял во Дворец во второй половине XIX века «бахметевский» хрусталь и поставщик Куканов, заказывавший его непосредственно на заводе князя Оболенского, к которому в 1860-х годах перешло бывшее бахметевское заведение. Более ста лет возобновлялись отдельные предметы этого сервиза—настолько он был хорош…

Мастер Вершинин не копировал изделия английского хрусталя. Созданные им графины, бокалы и рюмки отличались благородством и достоинством форм. Грань была положена широкая, она связывалась с туловом сосуда спокойно и естественно и не казалась внешним украшением. Не было в этих вещах типично английской чопорности и неприступности, а была какая-то открытость, широта. Поэтому сделанные с применением английской техники вещи получились русские, национальные. Они не поражают с первого взгляда богатством и разнообразием, но оставляют ( впечатление совершенства формы, рождают чувство какого-то трудно объяснимого удовлетворения — вот такой и должна быть истинная красота: неторопливой, величавой и доброй. Каким же надо было обладать вкусом и талантом, каким чутьем времени и материала, чтобы в глубине России, в затерянной на пензенской земле Николо-Пестровке, не имея ни книг, ни гравюр, ни художественной среды вокруг себя, создать такой шедевр из хрусталя. Если посмотреть на дело с этой стороны, то и царские золотые часы покажутся по сравнению с величиной этого таланта сущим пустяком…